ハルサイ(ストラヴィンスキー「春の祭典」)やオケコン(バルトーク「管弦楽のための協奏曲」)なら聴けるけど、シェーンベルクを始めとする新ウィーン楽派は難しそうで取っつきにくい…と考えているクラシック・ファンも多いのではないでしょうか。

どんな作曲家や作品でもそうですが、余計な専門用語や解説にはこだわらず、感覚的なイメージから入ってみると、新ウィーン楽派にもスリリングで刺激的かつ魅力あふれる作品がいくつもあることが分かります。

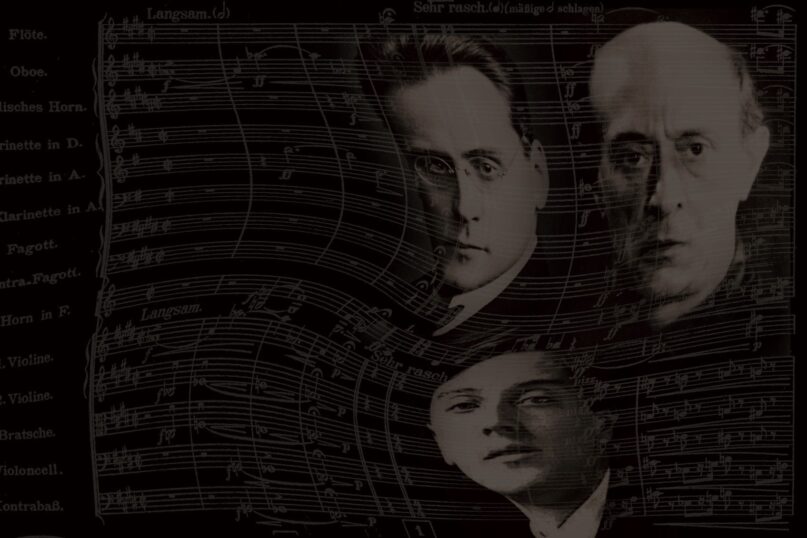

シェーンベルク――革命的な理論家だがその足取りは…

どうやってきれいな和音を響かせるかに苦心してきた古典派・ロマン派もワーグナーの頃になると次第にネタ切れになってきて、「トリスタンとイゾルデ」の前奏曲みたいに、音を濁らせてそのまま解決させずに音楽を終わらせてしまうという禁じ手に手を染めます。

リヒャルト・シュトラウスは、これでもかこれでもかと和音を工夫した美しい音楽を量産し、何とかドイツ・ロマン派を続けようと生涯苦労し続けましたが、同時代のアルノルト・シェーンベルク(1874-1951)はシュトラウスが死ぬまで追求した道筋をごく若い時期に「浄められた夜」「グレの歌」という模範解答で片付けてしまい、さっさと後期ロマン派に見切りを付けます。

きれいな和音、美しい旋律を編み出すだけではドイツ音楽は新しいものを生み出せない――覚悟を決めたシェーンベルクは、ドレミの長調・短調で組み立てられていた音階をわざと外して、今までとは違った音楽へと傾いて行きます。これが、いわゆる「無調音楽」です。

1906年に作曲された「室内交響曲第1番 作品9」は、シェーンベルクが無調音楽へとはっきり舵を切った時代の代表的な作品です。

まだまだロマン派の音楽と共通する物狂おしい「ねっとり感」がメロディーに残ってはいるものの、これまでの贅沢で芳醇な大管弦楽から奏者15名へと楽器編成を大幅に切り詰めて、平明簡潔ながらも密度の濃い新しい音響を作り出そうとしています。

この流れを更に進めてシェーンベルクがたどり着いたのが「十二音技法」でした。

ドからオクターブ上のドまでの12の音をすべて対等に扱う――具体的には、ひとまとまりの音楽の中で重ねるか並べるかは自由だが、必ず全部の音が含まれなければいけない…という「厳しい制約」なのか「ルールのない場当たり的なデタラメ」なのか素人には分かりかねる理論なのですが、シェーンベルクはこれに基づいて室内楽を皮切りに様々な作品を書いて行きます。

1928年12月にフルトヴェングラーとベルリン・フィルによって初演された「管弦楽のための変奏曲 作品31」は十二音技法で書かれた音楽のひとつの集大成でしょう。

ここでは既に聴き心地の良い響きや流れは存在せず、ただただ音それぞれが整然と並べられ、「田園」交響曲のような何か具体的なイメージや感情を思わせるものは一切ありません。

幾何学模様で組み立てられた現代絵画を鑑賞するような姿勢で接してみると、標題のないJ. S. バッハのオルガン曲を聴いているような気分になってきます。

ベルク――エロさで親しむには絶品

師匠シェーンベルクの理論的で学究肌の強いスタイルとは正反対に、弟子のアルバン・ベルク(1885-1935)は心情的にはワーグナー以来のロマン派に漂う「エロチックさ」を色濃く作品に引き継いでいます。

ベルクも無調音楽から十二音技法へと歩んだ一人ですが、歌劇「ヴォツェック」(1925年)は無調音楽でも劇的で描写力に優れ、オペラ・ファンを喜ばせる傑作ができることを示した作品です。

貧困にあえぐ兵士が恋女房まで上司に寝取られ、嫉妬に狂って殺人を犯した挙げ句に沼にはまって死ぬ…という「東海道四谷怪談」みたいなヴェリズモ・オペラですが、素早い進行で鑑賞しやすいので、この作品をオペラの入門に薦める本まであるくらいです。

音楽としてはけっこう難しいリズムや旋律が鳴っているのに、それを感じさせないあたり、武満徹が手がけた映画音楽「砂の女」を思わせます。

少し話が逸れますが、イギリスやフランスと比べて武満徹はドイツではあまり人気がなく、理由として「和製のベルク」と受け止められているからだといいます。

「ノヴェンバー・ステップス」でオーケストラが突如咆哮するあたり、ベルクの「管弦楽のための3つの小品 作品6」を連想させるものがあるかもしれませんが、総じてストイックな武満作品にはおよそベルクのエロさはなく、よく聴いてみると、似ているようで実は全く似ていません。

シェーンベルクの十二音技法で書かれた作品は、悪く言えば特徴がないというか無機質なイメージもあるかもしれません。ところが、ベルクの手がける十二音の作品はちゃんとベルクらしいエロさが全面に出ていて、十二音技法そのものが無個性の音楽に陥ってしまうものではないことがよく分かります。

作曲者の絶筆となってしまった歌劇「ルル」は、完成していた2幕だけで上演したり、のちに加筆・復元された3幕でも上演されます。

なぜか関係する男性が次々と死んで行く〝魔性の女〟の転落を描く、背徳感ただようストーリーにベルクはなんと制約が大きくて印象的な旋律も作り出せそうもない感じがする十二音技法を駆使して作曲しているのです。

上演時間はけっこう長いので、手っ取り早く「ルル」の魅力を味わうのなら、作曲者が生前に「前宣伝」用としてまとめた「ルル組曲」(1934)がお薦めです。

ジャズではお馴染みのヴィヴラフォンが史上初めてクラシック音楽で使われていますが、艶めかしいヒロインを髣髴させる官能的な空気は、これが十二音で書かれているとは解説されない限りちょっと気が付きません。

ベルクが長生きして、「東海道四谷怪談」みたいなホラー・オペラを作曲したら、絵的にもさぞかし怖くて面白い作品になったのではないでしょうか。

ウェーベルン――世界一短い…への手紙

同じシェーンベルクの弟子でも、色恋沙汰が作風にまで影響したベルクとは対照的に、アントン・ウェーベルン(1883-1945)の生涯は地味なものでした。

演奏活動を禁じられて執筆を続けながら敗戦後まで生き抜いたものの、闇物資の摘発の巻き添えで射殺されるという悲劇的な最期を遂げます。

ところが、死後に発表された作品の数々は、その近未来的な志向が戦後の現代音楽に大きな影響を与えたのです。

師匠が好んだ簡潔で密度の濃い音楽づくりをさらに徹底させ、極限まで突き詰めたのがウェーベルンでした。

CDでわずか3枚分、作品番号が付けられた31曲はそれぞれが、とにかく短くて、鳴ってる音も少ない。

油断しているとすぐに終わってしまいます。余計な飾りを一切つけず、とことん選び抜かれたわずかな音ひとつひとつを能楽みたいな間合いを感じながら一心不乱に集中して聴かなければなりません。

まるで、芭蕉の俳句が紙に一句だけ書かれているのを注釈や解説なしにほんの少し読まされるようなものです。

似たような感覚を挙げるとすれば、ドビュッシーのピアノ曲ににじみ出ているマニアックな「をたく」ぶりがこれに近いんじゃないでしょうか。

1910年に作曲された「管弦楽のための6つの小品 作品6」は、演奏会でもよく取り上げられる作品です。

曲の全体像をそれなりの骨格や規模にまとめて大きく主張しているシェーンベルクやベルクと比べて、同じ無調音楽でも、ウェーベルンはどの作品でも、常に控え目どころか出し惜しみが過ぎるほどの簡潔さと極小さに異常なこだわりを見せています。

ベルクが大げさな誇張を真骨頂とする歌舞伎なら、ウェーベルンはむりやり虚無に近づく能狂言の世界を提案しているかのようです。

おしまいは、別の角度から「ウェーベルンらしさ」を味わってみましょう。

1935年にJ. S. バッハの「音楽の捧げもの」BWV1079から「6声のリチェルカーレ」をオーケストラに編曲した作品です。

通常はチェンバロ1台で演奏されるところ、音のひとつひとつを各楽器が次々と受け継いで行くことで、本来ひとつながりで味わうべきはずのメロディーが切り刻まれてしまったかのように見えるかもしれません。

もちろん、これは意図的にやっているわけで、バッハの旋律を素材としながらも、無調や十二音で書かれた作品のように、音それぞれに差を設けず等しく焦点が置かれ、味わってもらうことを狙っているのです。

単なるバロック音楽の再現ではなく、バッハを新ウィーン楽派らしい世界へと変貌させていることにお気づきでしょう。

このように、「新ウィーン楽派」「無調音楽」「十二音技法」で書かれたどの作品も、決して同工異曲ではありません。

伝統的なドイツ音楽の手法や形式に範を取りながらその中身に新たな素材を盛り込んだシェーンベルク――後期ロマン派の息づかいを残しながら無調と十二音の素材をふんだんに使って官能的な世界を繰り広げたベルク――これまでの音楽の書式にとらわれず全く別の音(楽)の味わい方を編み出したウェーベルン。

その三者三様の作風には、色や形、大きさ、いずれも一筋縄では行かない面白さを秘めているのです。食わず嫌いはよしにして、ぜひ一口!