おめあての指揮者とオーケストラの演奏会のチケットを持って、演奏会が行われるコンサートホールに向かう。私たち音楽ファンにとって、ごくありふれた光景です。では、コンサートホールはいつごろ誕生し、私たち一般の人が「演奏会に行く」ことができるようになったのでしょうか。

1980年代以降、日本全国にクラシック音楽の演奏を目的としたコンサートホールが建設されるようになりました。ホールが増え、それぞれの個性があきらかになるにつれて、優れた演奏会には、優れた演奏家や歌手、楽器だけでなく、コンサートホールによる響きの仕上げもまた、重要なものであるという認識も音楽業界の間に浸透してきます。

今回は、音がカタチになる場所、コンサートホールの歴史とその形状による特徴について、ご紹介したいと思います。

目次

コンサートホールの登場

私たちがコンサートホールを訪れて気づくのは、どのようなことでしょうか。まず目につくのは、壁の凹凸やステージの位置、ステージ上に吊るされた板、座席が並ぶ大きなバルコニーといったところでしょうか。これらは、単なる外観的なデザインではありません。コンサートホールとしての響きの良さを追究した結果、配置されたものです。

コンサートホールは、立地、収容人数、使用目的など、さまざまな条件を考慮しつつ、良い響きを目指して設計・建設されます。立地ひとつとっても全く同じ環境ではないので、世の中に完全に同じホールは存在しません。また、「最適な響き」という答えがあるわけではありませんから、新しいコンサートホールが建設される際は、響きの良し悪しを決める様々な要素を検討しバランスを考えながら、形を決めていくことになります。

ここでふと、疑問に思うことはないでしょうか。いったいいつから、私たちが接するような形のコンサートホールが存在したのかと。そこでまず、コンサートホールが登場する前の時代から、話をすすめていきたいと思います。

宮廷音楽からコンサートへ

有料のコンサートが開かれ、それを楽しむ。

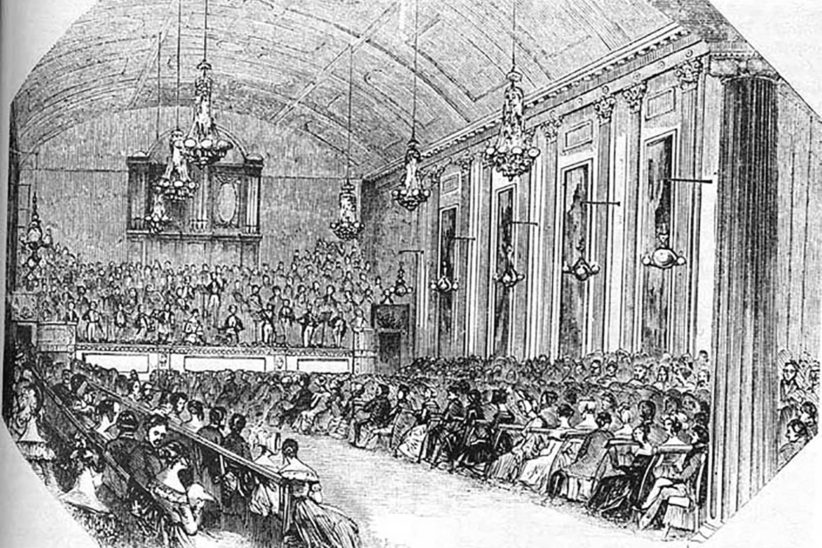

文献によると、1700年前後から、イギリスでは個人邸や居酒屋を利用した有料のコンサートがひらかれるようになり、18世紀にはきわめて盛んになります。いっぽう、そのころのヨーロッパ大陸では、宮廷や教会が音楽の中心でしが、宮廷に出入りできない中流階級、いわゆる「市民」を対象としたコンサート文化が、遅れて18世紀後半には登場してきます。

それまで、音楽家は宮廷や教会に所属し、宮廷で行われる王侯貴族階級向けの演奏会に曲を書き、そして演奏をして生計を立てる存在でした。経済の発展は、市民層の増大をもたらします。豊かになった18世紀後半のヨーロッパでは、宮廷や教会の主催する演奏会に入りたくても入れなかった市民に目をつけた作曲家や演奏家、プロモーターの手によって、定期的なコンサートがひらかれるようになりました。

当初コンサートの会場には、当初は既設の建物があてられていましたが、興行的な成功が見込めるようになってから、より多く聴衆客を収容できるコンサートホールが建設されるようになります。この時代の代表作として、1774年にロンドンに建設された「ハノーヴァー・スクエア・ルームズ」があります。800席ほどの座席を設けるができたとされていますが、客席部分が長さ24mで幅9.8mということですから、800人入れば相当狭かっただろうと想像できます。このホールは1900年に取り壊されるまで、使用されました。

ここで注目いただきたいのは、日本の明治元年が1868年であるということ。案外、コンサートホールの歴史は、あたらしいものなのですね。

ウィーン楽友協会大ホールの登場

バロック音楽の時代から古典派音楽の時代にかけては、王侯貴族の私邸や城、教会などがおもな演奏会場でした。当然、ハイドンの交響曲をはじめ、音楽もそれにあわせて作曲されることが多かったのです。しかし、市民がコンサートホールに足を運び、有料コンサートを聴くということが浸透しはじめると、作曲家もコンサートホールでの演奏を念頭において曲を書くようになっていきます。ちょうどそれは、19世紀、ロマン派の音楽が台頭してくる時代でもありました。

そして、よりコンサートは、大規模なものになっていきます。

一回でより多くの聴衆に入場券を売りさばくことができれば、コンサートのためにかかった経費を頭割りする数が増えますから、座席1席あたりの値段を下げることができます。これにより、市民に対してはコンサート自体を訴求しやすくなります。結果、作曲家や演奏家にとっても、収入アップになるのです(それにあわせて、よく鳴るように進歩していった楽器の話は、また後日したいと思います)。そして、一度音楽の素晴らしさを知った聴衆が重ねて足を運ぶようになり、流行となって、「大衆化」の道をたどることになるわけです。

そのような流れのなか、19世紀後半、ヨーロッパ各地でコンサートホールが相次いで建設されるようになります。なかでも1870年に建設された「ウィーン楽友協会大ホール」は、現在においてもコンサートホールの代表例のひとつとして、有名です。直方体の形状は、靴を入れる箱のプロポーションに似ていることから、シューボックス型とよばれます。「黄金のホール」と呼ばれるにふさわしい響きの良さとあいまって、コンサートホールのひとつの頂点として、現在でも模範とされています。

○アムステルダム・コンセルトヘボウの登場

1888年、これもまた現代のコンサートホールに見られる形状のはしりともいえるホールが、オランダのアムステルダムに建設されました。その名は、コンセルトヘボウ。日本語で「コンサートホール」を意味します。このホールは、2000席を超える客席数もさることながら、ステージの奥に合唱団席が設けられている点が特徴です。また、合唱を伴わないコンサートでは、合唱団席は客席として開放されます。現在の日本でもよくみかける、ステージを取り囲んで客席を配置するアリーナ型が、ここから登場します。

ベルリン・フィルハーモニーの挑戦

1963年、既存のシューボックス型にとらわれない、まったく新しい発想でつくられたベルリン・フィルハーモニーホールが登場します。これまでのシューボックス型と違い、ステージを中央に配した形状は、ヴィンヤード型(ブドウ畑型)と呼ばれることになります。

シューボックス型ホールの特徴

シューボックス型ホールの音響を決定づける最大の要素は、幅の狭い直方体というあの形状にあります。また、サイドバルコニーを有する点も、重要です。ステージと客席の幅がほぼ等しい箱型のホールのなかを、天井や壁に反射しながら音がすすんでいくことで、豊かな響きがもたらされるのです。サイドバルコニーは、壁に当たった音を、天井とは別の角度から反射させる効果をもたらし、1階席に居ると、音に包まれるような感覚をもたらします。

つまり、シューボックス型ホールの場合、ステージの幅は、そのホールの利用を想定しているオーケストラや室内楽の規模から、制約をうけることになります。通常、オーケストラの最大幅は約20mを基準とされます。実例でいえば、東京オペラシティコンサートホールのステージ幅が18.4m、オーチャードホールが19mです。

また、幅を20mとした場合、天井で反射した音が客席中央部にも届くようにするためには、ステージの天井高として16m前後が必要とされます。むろん、これはあくまでも目安であり、現実はもっと複雑な音響設計を行っているわけですが、おおよそを理解するには充分でしょう。

東京オペラシティコンサートホールに行くと、あの特徴的な三角形の天井に目を奪われがちになりますが、じつは、音響上重要なのは、ステージ上に吊るされたあの大きな反射板なのです。

ヴィンヤード型ホールは何を解決しようとしたのか

シューボックス型ホールの場合、幅も高さもある程度決まってしまう以上、客席を増やすには、奥行きを増やすか、バルコニー席を積み上げるしか手がないことになります。さきほどの例で言えば、客席数1636席の東京オペラシティコンサートホールは、1階の客席奥行きが32.4m。かたや、2150席のオーチャードホールは、40mです。

とはいえ、奥行きで客席を稼ぐと、ステージから遠いため、よく見えない席がでてきてしまいます。また、人間の身体はそれ自体が吸音材であるため、前列からの直接音が伝わりにくくなってしまいます。バルコニー席も、あまり天井付近に積み上げすぎると、壁に当たる音を中央部へ反射させる効果より、天井から反射した音を遮る障害となってしまいます。

幅や高さだけでなく、奥行きも現実には制約がある。そのようななか、より多くの聴衆を収容できる大型のコンサートホールをつくろうとすれば、シューボックス型の基本からはなれ、新しい形式を模索せざるを得ません。ベルリン・フィルハーモニーの画期性は、まさにここにあったのです。

ヴィンヤード型ホールを可能にした音響学の進歩

ヴィンヤード型ホールは、ステージを中央に配置することにより、これまでのステージの幅=客席の幅という図式を否定することからはじまりました。ステージを取り囲むように座席を配置することで、シューボックス型では難しかった2000席以上の客席を配置することができ、しかも、ステージの視認性は良好。

こう書くといいことづくめのようですが、それらを実現するには困難が伴います。楽器の野外演奏を聴いたことがあればわかると思いますが、何も反射するものがなければ、直接聴こえる音だけとなり、残響がないため、たいへんドライに感じるものです。また、反射音の少なさは演奏家同士の互いの聴きあいを困難にします。

たんにステージを中央にもってきただけでは、ホールの座席位置によって音が違いすぎてしまうのです。ベルリン・フィルハーモニーでは、ある工夫により、解決を試みました。

その試みとは、客席をブロック状に配置し、各ブロックの壁で反射させながら、ホール全体の音響を均一にしていくというものです。従来とは異なる手法でコンサートホールをつくる。完成してみて期待外れだったとなっては大変ですので、期待どおりの音響が実現できるか、ベルリン・フィルでは、9分の1サイズの模型が作られ、実験が行なわれました。模型を作り音響を試すことは、その後のコンサートホール設計でも行われるようになります。現在では、さらにコンピュータを利用したシミュレーションも加わり、よりよい音と、大型化への要望を両立させるべく、努力がつづけられているのです。

日本におけるコンサート専用ホールの登場

1982年、大阪に日本にこれまでなかった「コンサート専用ホール」が誕生します。「ザ・シンフォニーホール」と名付けられたこのホールは、「残響2秒」という触れ込みでも話題になりました。形式としてはシューボックス型のなかでも、アムステルダム・コンセルトヘボウに近いアリーナ型とよばれるもので、ステージの背後に合唱席が設けられています。本家のコンセルトヘボウ同様、合唱が入らない曲では、客席として利用されます。

また、伝統的なシューボックス型ホールと比較してもステージ面積がひろいのも特徴です。ウィーン楽友協会大ホールと比較して、1.7倍の面積があります。これは、コンサート途中でのピアノの出し入れをしやすくしたり、合唱やソリストを含む大規模作品の上演にも対応できるよう配慮された結果です。後述するサントリーホールも、その手本となったベルリン・フィルハーモニーと比較して、ステージ面積は1.3倍となっており、時代とともにステージ面積は拡大傾向にあります。

つづいて、1986年、東京初のクラシック専用ホールであるサントリーホールが開館します。こちらは、ザ・シンフォニーホールとことなり、ベルリン・フィルハーモニーの影響をうけたヴィンヤード型ホールであり、ベルリン・フィルハーモニーに似た、座席のブロック配置が特徴です。

日本初と東京初、おそらく日本を代表する2つのホールに共通するのは、伝統的なシューボックス型やヴィンヤード型の先例に範をとりながらも、より大型化するオーケストラへの対応や、音響科学を駆使した音響の追求にあるといってよいでしょう。

多様化するコンサートホール

ザ・シンフォニーホールとサントリーホールの登場を皮切りに、日本全国でコンサートホールの建設がすすめられていきます。形式で大きく分類すれば、伝統的なシューボックス型、折衷形式であるアリーナ型、ベルリン・フィルハーモニー以来のヴィンヤード型とわけることができますが、もう一つの視点として、「クラシック専用」かそうでないかという見方も可能です。

コンサートホールとしての利用だけでなく、オペラ上演や舞台公演にも配慮した、いわば「クラシックコンサート重視の多目的ホール」となっているコンサートホールも、少なからず存在します。大都市では、クラシック音楽専用ホールで経営が成り立つでしょうが、地方では専用では経営を維持することが困難であるため、オペラ上演や舞台公演も加味した設計が求められることになります。また、都心のコンサートホールであっても、経営側の方針でさまざまな利用場面を想定した設計を行われたものがあり、1989年に開館したオーチャードホールは、その例といえるでしょう。この場合、ステージと客席が分離していることが前提となるため、必然的に、伝統的なシューボックス型ホールとして、コンサートの際には利用されることになります。

コンサートホールに足をはこぼう

コンサートホールの形状についての話を中心に、今回は解説してきましたが、ほかにもコンサートホールを語るうえで、重要な要素があります。たとえば、エントランスから入場して、ホール内部に至る動線がもたらす期待感や、ほかの聴衆との一体感により増幅される感動といった部分も、見逃せません。設計する側も、聴覚だけでなく視覚にも訴えることで、別世界へいざない、感動をふかめる効果を期待して、それぞれのコンサートホールに工夫をこらしています。

音楽の楽しみかたはそれぞれありますが、音をカタチにする場所としてのコンサートホールにも目をむけ、好きな指揮者やオーケストラがあるように、お気に入りのコンサートホールを見つけるのも、また楽しいクラシック音楽体験となるのではないでしょうか。

参考文献:三上泰生(1983)「残響2秒~ザ・シンフォニーホールの誕生~」大阪書籍

永田音響設計News 98-6号,http://www.nagata.co.jp/news/news9806.htm