アスリート系作曲家というものがあるとしたら、それはデル・トレディチかもしれません。卓越したピアニストでもある彼は、作曲のときピアノの前で飛び跳ねているらしい。作曲は混沌からやってきて、自分はその衝動の嵐に身をまかせるだけ、作曲は完璧に肉体的なことなんだ、とのこと。率直で明快、夢と活気にあふれるその話ぶりは、トレディチの楽曲そのままです。

インタビュアーは、シカゴのブロードキャスター、ブルース・ダフィー。クラシック音楽専門ラジオ局Classical 97で、1975年から2001年まで、1600人を超える音楽家のインタビューを行ない、1991年に米国作曲家作詞家出版者協会のディームズ・テイラー・ブロードキャスト賞を受賞しています。インタビューの日本語版は、ブルース・ダフィー本人の許可を得て翻訳したものです。

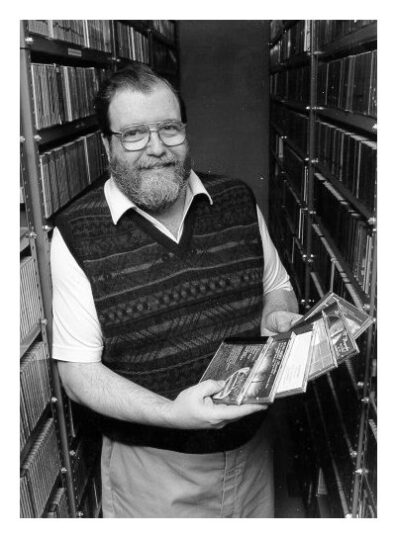

デイヴィッド・デル・トレディチ David Del Tredici, Photo from his website

デイヴィッド・デル・トレディチ(David Del Tredici, 1937 – )について:カリフォルニア州出身のアメリカの作曲家、ピアニスト。ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』に着想を得た「アリスもの」で知られ、1980年に『夏の日のおもいで』(『少女アリス』の第1部)で、ピューリッツァー賞(作曲部門)を受ける。夢みるような曲想、ソプラノの高い声が好き。ピアニストにならなかったら花屋になっていた、というのは本当かもしれません。オフィシャルウェブサイト:http://www.daviddeltredici.com

*1990年1月8日、シカゴのオーケストラホール階下にある楽屋にて。

ソプラノ歌手は高いAをいくらでも出せる?

ブルース・ダフィー(以下BD):人間の声のために曲を書く「喜びと悲しみ」について、まずお尋ねします。

デイヴィッド・デル・トレディチ(以下DDT):あー、この質問、素敵な言いまわしだね。わたしの声との関係性っていうのは、わたしの楽曲と同じで独特なんだな。最初に声のために書いた曲というのは、『I Hear an Army』(ソプラノと弦楽四重奏のための作品/1964年)で、ひじょうに難しいものだった。わたしは歌手ではないし、歌い手のこともよく知らなくて、とんでもなく難しいものを書いてしまった。

それはたまたまタングルウッド音楽祭のためのもので、主催者が雇った歌手は、フィリス・ブリン=ジュルソンという名の若い女の子だった。彼女はまだどこかで歌ったことがなくて、それで主催者はわたしの曲に彼女を当てたわけ。彼女は最高だった! 彼女が楽々とやってのけたんで、わたしは「よっし、彼女のために別の歌を書こう。歌を書くのは簡単だな」と言ったね。『Night Conjure-Verse』(ソプラノとメゾソプラノあるいはカウンターテナーと室内楽団のための作品/1965年)という曲で、それはさらに難しいものだった。で、次の年に、『Syzygy』(ソプラノ、ホルン、オーケストラのための曲/1966年)という曲を書いたけど、それはもう信じがたいくらい難しいものになった。

でもフィリスときたら易々とそれをやってのけたんで、歌い手というのはそういうものなんだ、と思ってしまった。(両者、笑) そういうものを書いて、少し経験も積んだのちに、わたしは3頭の白い象(無用の長物)を創ってしまったんだとわかった。彼女以外にこの世界で、この3つを歌える人はいるんだろうかってね。というわけで、フィリスがわたしの歌曲のスタイルを型作ったと言えると思う。高い音、低い音、楽器のようにあちこち音が飛びまわる、そんな風に書けたからね。そういった多様な声、究極の拡張性といったものをいつも声については考えてしまうよ。

BD:これまでに、違う方向づけをするような演奏家というのは、他の楽器の人にもいましたか? 歌い手でもいいですけど。

DDT:いいや、フィリスほどの人はいなかったね。誰かがそれをやるのを聞いて、可能だと知れば、われわれ作曲家はそれをやるだけのことなんだな。コンピューターのボタンみたいなものだよ。高い方のA音をポンと押すだけ。(両者、笑) 作曲をするとき、音楽をつくることに没頭してると、小さな問題(高い方のA音がたくさんあるとか、高い音がつづくとか)は頭から消えてしまう。わたしの場合はそうなんだ。どうにでもなれ! そんなことどうでもいい、ってね。

『Final Alice(最後のアリス)』(ソプラノ[増幅された]とフォークグループ[バンジョー、アコーディオン、テルミンなど]と大きなオーケストラのための作品/1974〜1975年)をシカゴ交響楽団のために書く段になって、こう思ってた。「高い方のAは普通の音だ」とね。わたしが気づいてなかったのは、200個もの高いA音がつづけば深刻な問題になるってこと。たった一人の人間でやるにはってことだけど、でも運のいいことがまた起きて、バーバラ・ヘンドリックスがいたんだ。彼女は高いA音*が簡単に出せた。

*高いA音:通常ソプラノは(ピアノの)中央のC音-ドからオクターブ上のA音-ラまでが守備範囲とされる。

BD:声をまるで楽器みたいに扱って、後ろめたいなんてことはないのでしょうか? キーボードの鍵盤を押すみたいに、ポンとボタンを押しさえすればいいっていう。

DDT:まあ、多少はね、でもわたしの好きな音楽はどれも、高いソプラノのものだけど。リヒャルト・シュトラウスが好きだし、ああいった歌の楽曲はどれも好きなんだ。だから程度の問題になるだろうね。わたしはボタンを押すだけ、人間的なことは無視だね。こんな風に歌いたいんだ、とかなんとか。

おや、これは歌じゃないか!

BD:作曲家として、声の、あるいは楽器のあらゆる可能性を引き出すことに、責任を感じてるんでしょうか。

DDT:いや、そうじゃない。作曲家の責任とは、声が、あるいは楽器がもっているある側面を見つけることだと思う。作曲家として、わたしがわたし自身になることができる。そういった高くて動きまわる声のつづく作品は、わたしの個人的な資質から来ていると思う。男性の声のために作品を書いたことはない。男性の声との関係性がないんだ。合唱曲は書いているけど、それはまたちょっと違うものだね。これを悪いと認めようとは思わないけど、言葉がどのように収まるか、実際、あまり真面目に考えはしない、歌ものを書いてるときにね。

BD:ああ、では何に気を配るのでしょう。

DDT:メロディだね。メロディは正しくあるべきなんだ。多くの作曲家は、たとえそれを認めなくても、そうしてると思うよ。曲を書いているとき、そこで何が歌われるか、何が歌われないか、わたしにはわからない。補助的メロディやハーモニーとともに聞こえてくる旋律がすべてなんだ。そして詩の進行具合によって、それをどう音楽と分かち合うかがあるね。

たとえば『最後のアリス』の「アクロスティック・ソング」の場合、これは歌ものだけど、わたしは音楽としてまず曲をつくった。それが何かわかってなかった。途中まで進んで、こう思った。「おやおや、これは歌じゃないか! テキストを見つけなくちゃな」 それで『不思議の国のアリス』を見にいって、運よく「アクロスティック・ソング」がピッタリだった。終わりの部分はそれに沿って作ったけど、それはわたしが扱っているようなテキストだからできること。ストローフィ*の歌っていわれるもので、一つの詩の連がうまく収まって音楽が定型的であれば、他の場所も同じようにはまってくる。もしE・E・カミングス*やジョイスみたいな現代ものを置いた場合は、各連が独自すぎて、うまくはまらない。だから今言っているのは、わたしの書くような音楽の文脈の中では、ということだね。

*ストローフィ:詩の構造の基礎に置かれる、2つで1組の交互に現れるスタンザ(詩節、連)を指す(Wikipedia日本語版)。

*E・E・カミングス:アメリカの詩人、画家、劇作家。1894〜1962年。

子スズメたちに餌をやる

BD:他にあなたがやっていることに、教えることがあります。作曲と同じくらい、教えた経験はあるのでしょうか。

DDT:うんうん。

BD:授業やレッスンの間に、充分な作曲の時間はとれてます?

DDT:わたしの教えることとの関係性を言えば、いつも愛憎半ばだったかな。一つは教えることはすごく時間を取られるから、そのせいで作曲の時間が取れないことが大きな脅威になる。でももっと大きなことは、エネルギーを吸い取られることだね。授業に行って、そこで3時間、4時間と教える。学生は何かを求めて来ているわけで、その場でそれを手にしていく。作曲をしたり、詩神を探したり、楽曲のアイディアを考えるっていうのは、子スズメたちが早く餌をくれと待ちかまえているところにいれば、とても実体のないことに見えてしまう。だからたくさん教えていて大変なときは、作曲を棚上げにすることがある。わたしは1学期だけ教えるという実験をしてみた。教えることのいちばんの利点は、経済的な安定だ。わたしにはそれが必要だ。依頼作品を受ければ結構なお金にはなるけど、定期的なものではない。だから教えなければならないし、それを楽しんでもいる。とはいえ、それはまた別の職業なんだな。作曲は職業だし、教えることも職業、両者を一緒にやるのは自分の責任ということになる。

BD:そのことで分裂症になりません?

DDT:うん、なるね! 確かにね、特に最初の頃はそうだった。最初の教師の仕事はハーバード大学だった。そこで教えることは、ワクワクものだったよ。とても楽しんだね、でも作曲をやめていた。夏の間だけ作曲しようとして、2、3年あとにこう思った。「ちょっと待てよ、わたしは作曲家だ!」 それで隔学期ごとに教えるというアイディアを考え、それをやることにした。だけどそれでは厳しい暮らしになる。学校というのは隔学期ごとに雇うなんてしないからね。

BD:それで自分のやり方を見つけなければならなくなった。

DDT:で、ピューリッツァー賞をとったことが助けになった。それを得たことで、教えることを自分に合わせることができるようになった。こういうものを受けることの大きな利点の一つだったね。質問にはなかったけど。

BD:(笑)いいえ、それについてよく質問するので歓迎します。話してもらって感謝しています。教えることに戻りますけど、作曲科の学生に才能ある人間を見つけたら、それは嬉しいでしょうか。

DDT:素晴らしい才能の持ち主がいたね。ハーバードでの1年目に、生徒の中にジョン・アダムス*がいたんだ。いまニューヨークのシティ・カレッジで教えているけど、驚くほどいろいろな作曲小僧がいるよ。いまの学生がどんな風か、自分が学生だった頃を思い出して比べて、面白いなあって。いまはいろんなスタイルの曲を書く学生がいるんだよね。ミニマルの作曲家、調性音楽の作曲家、セリー音楽の作曲家、とね。学生たちをちょっと羨ましいと思うくらいだよ。彼らは望むこと何でもできる、何でも許されるということ。わたしがプリンストンで学んでいた頃は、誰もが無調の作曲家にならなければいけないという強制みたいな感じがあった。そうじゃなきゃ、作曲家ではないといったね。その頃は、それに耐えていたよ。

*ジョン・アダムス:ミニマル・ミュージックで知られるアメリカの作曲家。1947年〜。

BD:どんな音楽が書かれるべきか、いったい誰が決めるものなんでしょう。作曲家団体なのか、聴衆なのか、それとも音楽史家なのか。

DDT:作曲家その人じゃないかな、聴衆にも賛同してもらえたらと願うわけだけど。作曲家団体ではないよ、実際のところ。作曲家は自分の持てるものを表すべきだね。陳腐に聞こえるかもしれないけど、自分自身の感覚をしっかり持つんだ。大学4年生のときにわたしは作曲した。それが始まりで、わたしの最初の試みだった。次の年、プリンストン大学に行ったんだけど、まだ若くて、経験がなかった。まだあまり曲を書いてなかったし、プリンストンでの最初の年は、わたしにとって手にあまったんだ。もしこのままここにいたら、作曲に関する何かが死んでしまう、とはっきりと感じたね。で、やめてしまったんだ!

だけどこんな風にも思う。何でそう思ったんだ、とね、生きるか死ぬかなんてことを。曲をまだほんのわずかしか書いてなかったわけで。それが当たってたかどうかわからないけど、学校に行くのをやめたことで、その感覚は正しいとわかった。わたしはニューヨークに2、3年住んで、自分のやりたいことだけをやった。早々に厳しい批評を受けることなくね。それからプリンストンに戻って学位をとった。それは脅威にはならなかった。教師の立場からではなくて、学生として学校で作曲を学ぶことは、良くもあり悪くもありでね。何かを「学問化する」ことは、無秩序であるのと同じくらい、作曲にとってリスクがあると思う。

曲とわたしを愛して欲しい、それが望み

BD:あなたの楽曲を演奏する際、その方法はだた一つでしょうか?

DDT:「一つの方法」って?

BD:一つの正しい演奏法です。

DDT:いや、それはない! これは演奏に関する素敵なことの一つだね。わたしは自分が演奏家だから、他の誰よりも素晴らしいと思われることがいかに嬉しいか、よく知ってる。それは夢だからね。恋に落ちて、結婚したい気持ちになるよ。そんなにしょっちゅうは起きないけど、それが起きたときは素晴らしいのひとこと。あるいは楽曲に対して、指揮者が(曲想を練る際)、自分では考えたことのないようなアイディアをもっているとか。一番がっかりするのは、演奏家の意思があまりなくて、曲に関与していないときかな。特に熟練した演奏家だったときにはね。何が問題か知りたいよ。なんで曲に入ってこれないのか。とても辛いね。

BD:「熟練した、、、」っていうのが、「物知り顔」と同じみたいに聞こえますけど。

DDT:ああ、そうね、スコアに書ききれないものはいっぱいあるからね。音符や強弱、フレーズを書くときに捉えようとする、動きとかエネルギーのことだけど。こういうものは曲の流れ(潮の満ち引きのような感覚)を提示するもので、それに波長を合わせない人がいたら、そして楽譜にあることをただ見て弾くだけだったら、演奏はうまくいかないよ。言葉の調子とか抑揚みたいものだよ。わたしは演奏家に、わたしの楽隊ワゴンに乗ってほしいんだ。それでわたしは演奏の助けになる合図を送りつづける。でもそれができないと、うまくはいかないね。それはウマが合うみたいなことだから、すごくもどかしい思いをするね。いっしょにやりたい人がいれば、あまりやりたくはない人がいる。わたしの音楽を喜んでやる指揮者たちがいて、そのことが他の人たちの神経にさわる。わたしの過剰なところ、曲の長さ、限界までやろうとする感覚、そして極端な妙技は、保守的な人々を不快にすると思う。つまりわたしの音楽というのは、奇異でけたたましいってことだね。

BD:あなたは音楽の限界を広げようとしているんでしょうか。

DDT:そうね、とても長い曲を書くという意味ではね、明快にしたいからだけど。ただどんどん書き進むわけじゃない。最小限のもので、永遠に進んでいくようなものがいい。そしてどこでスイッチを入れても切っても問題ない。(きっぱりと)問題ないんだ! わたしが1時間分書いたら、1時間分聴衆をつかみたい。わたしは聴衆の豚に1時間だけ巻きつく、大蛇になりたいね。

BD:ちょっとちょっと、、、聴衆に対してもっと礼儀を尽くしたほうがいいのでは?

DDT:いや、わたしは聴衆に対して挑戦的な見方をもっている。力を行使するための作曲家のやり方だよ。聴衆を催眠術にかけて、1時間わが意図のもとに置くスヴェンガーリ*になりたいよ。

*スヴェンガーリ:ジョージ・デュ・モーリアの小説『トリルビー』(1894年)に登場する催眠術師。悪意をもって人を意のままに操る人物を表す言葉。

BD:あなたの音楽を聴きにくる聴衆に、何を期待するんでしょう。

DDT:曲とわたしを愛することかな。

BD:ほんとうに?

DDT:うんうん。それがすべてだよ。

BD:うまくいきます?

DDT:やるだけだよ!

BD:聴衆はどうでしょう?

DDT:(ちょっとの間、考えて) だいじょうぶ! どっちもうまくいく。もし聴衆がわたしを愛してくれたら、わたしは幸せ。もし聴衆が曲を楽しんだなら、彼らは楽しい経験を持ったことになる。だから彼らも幸せ。

BD:あなたが作曲家でいてくれて、そしてあなたのこれまでの作品に、さらにはまだ生まれていない楽曲に対しても、ありがとうを言いたいです。

DDT:なんて素敵なインタビューなんだ! あなたは素晴らしいよ。すごく話しやすくしてくれたし、あなたの質問なしには口にしなかっただろうことを、取り出してくれたんだよね。ありがとう。

BD:(その言葉に非常に喜んで)とってもどうもありがとう。

記事提供元:Web Press 葉っぱの坑夫