80歳を超えた現在も、昨年(2017年)来日コンサートで喝采をあびるなど、国外での活動も活発なスティーヴ・ライヒ。今回紹介するインタビューは、音楽家として人間として、意気揚々、脂の乗りきった時代、49歳のときのものです。21世紀のいま、改めて彼を歴史の中に置いてみれば、異色な存在ではあるものの、バロック以前から今日に至る西洋音楽史の一部として、大きな存在感を示してることがわかります。

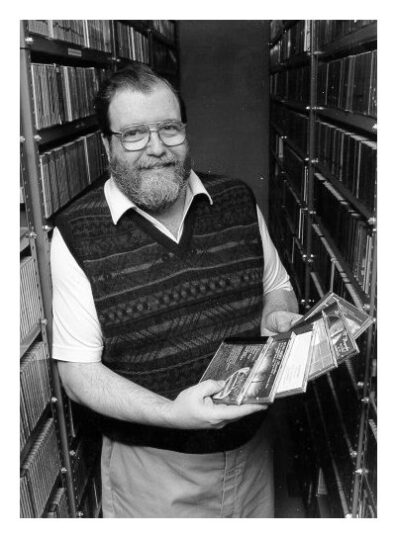

インタビュアーは、シカゴのブロードキャスター、ブルース・ダフィー。クラシック音楽専門ラジオ局Classical 97で、1975年から2001年まで、1600人を超える音楽家のインタビューを行ない、1991年に米国作曲家作詞家出版者協会のディームズ・テイラー・ブロードキャスト賞を受賞しています。インタビューの日本語版は、ブルース・ダフィー本人の許可を得て翻訳したものです。

スティーヴ・ライヒ(Steve Reich, 1936 – )について:ミニマル・ミュージックの創始者の一人と言われているアメリカの作曲家。ニューヨーク生まれ。母親はブロードウェイの作詞家だった。14歳のときバロック以前と20世紀の楽曲に触れたことで、音楽を熱心に学ぶようになった。国内外での受賞歴は数多く、近年の大きな賞としては、2009年に『Double Sextet』でピュリッツァー作曲賞を受けている。

Steve Reich at Holland Festival, June 1979 in Amsterdam

*このインタビューは1985年10月シカゴで行われたものです。

「トランス」と呼ばれたい?

ブルース・ダフィー(以下BD):まず最初に聞かせてください。「ミニマリスト*」という言葉は、もう死語なんでしょうか?

*ミニマリスト:1960年代にアメリカで起きたアート・ムーブメントの担い手。音楽では、最小限の素材を反復する手法をミニマルミュージックと呼んでいた。

スティーヴ・ライヒ(以下SR):おそらく「ミニマリスト」という言葉が死語になる前に、わたしの方が墓場行きだろうね。ご想像のとおり、これについてはよく聞かれるよ。絵画でつかわれる用語と同じだね、「印象主義」と言えばドビュッシー、ラヴェル、サティ、おそらくカークランドもね。「表現主義」ならシェーンベルク、ベルク、ウェーベルン、そしてエゴン・ヴェレスも。で、「ミニマリズム」と言えば、わたし、フィル・グラス、テリー・ライリー、ラ・モンテ・ヤング、おそらくジョン・アダムスも入るかな。

この種の用語は、学者やジャーナーリストたちが作り出した言葉なんだよね。たとえ作曲家が逃れたいと思っても逃れられない。シェーンベルクは「汎調性(pantonal*)」と言われたかったけど、誰もそんな呼び方はしなかった。

*汎調性(pantonal)とは、一つの調性を根拠とせず、複数の調性間を行き来する作曲作法)

「催眠効果(hypnotic)」とか「トランス」とかの選択肢があれば、その方がいいね。ひとことで言えるニックネームがあると、便利なんだけどね。音楽を表すという意味で、シェーンベルクやドビュッシーを「表現主義」とか「印象主義」と言う以上に、わたしの音楽を正確に表す言葉はないんじゃないかな。

『ドラミング』の1971年までは、まだ(ミニマルと)言ってもよかったかもしれない。楽器編成において、ピアノ、バイオリン、マリンバ、オルガンなどで、同一の音色を掛け合わせていた間はね。『マレット楽器、声およびオルガンのための音楽』や『18人の音楽家のための音楽』からは、『テヒリーム』しかり、そして最近の『砂漠の音楽』も、ミニマリズムはわたしの音楽を説明する用語として、まったく不適切だと思う。ただ、この用語は元々の意味で使われてるんじゃないと思ってる。ただのニックネームでしょ。ひとたび貼りつけられたら、こっちの意思がどうであれ変わることはない。(両者、笑)

自分の曲が未知の人に演奏されるとき

BD:あなたの作品を、まったく知らない演奏集団がやるのを聴いたことはあるんでしょうか? レコードになってるもの以外で。

SR:あー、ありますよ、初期のものにもあるね。

BD:楽しめますか?

SR:いろんなエピソードはあるよ。1970年代半ばにもあった。ヴァージニアのシェナンドー大学から『6台のピアノ(Six Pianos)』のテープを受け取ったんだ。最初にそれをかけたときは、痛ましいほどの遅さに感じた。で、聴き直してみたところ、こう思ったんだ。「いや、なかなかいいぞ! 面白い演奏だ。たいした洞察力だ。南部の男性諸君が時間をたっぷりとって、あらゆる細部の表現を引き出している。せかせかしたニューヨーカーの自分が決して許さなかったやり方でね」と。

もっと最近のさらに面白いエピソードと言えば、1983年の夏の出来事かな。わたしはヴァーモントにいたんだけど、ティボール・センゾーというハンガリー人の音楽家から電話を受けた。彼はプタペストのワン・エイティという若手の演奏集団と一緒だった。彼が言うには、いまニューヨークにいて、これからヴァーモントに行くつもりで、わたしの『八重奏曲』の楽譜を手に入れられないものかと聞いてきた。まだブージー・アンド・ホークス(イギリスの大手楽譜出版社)から楽譜を出す前のことでね。で、こう答えたよ「ああ、いいですよ」とね。彼とはガソリンスタンドで会ったんだ、カジュアルな出会いだよね。

会ったときに、彼はこう言った。「実は、ちょっとした問題があるんですが。わたしたちはクラリネットもバス・クラリネットもいないんですよ」 で、わたしはこう答えた。「だけど、あの曲ではクラリネットは肝なんだけどね。音色的に重要だ。どうするつもりかい?」 すると彼はこう言った。「オーボエとバスーン、トロンボーン、フェンダー・バス(エレキベース)を使おうと思ってまして」 わたしはこう言ったよ。「あー、それはいいね、じゃまた!」(笑)

わたしは彼に楽譜を渡してこう思った。「うん、かの地はここから1万キロも離れている。小さな貧しい国なんだよな。ならば、どうぞまたね、幸運を祈ってるよ」 その1年後の夏、わたしはまたヴァーモントに来ていた。そこで郵便局に行ったら、ブタペストから、あのクレージーなハンガリー人のカセットテープが届いていたんだ。で、カセットで聴いたところ、演奏が始まってすぐに、涙が出そうになったよ。非常に美しい演奏だったんだ。彼らの楽器に合わせたオーケストレーションは精緻で、ユーモアに満ち、機知に富んで、美しくまとまっていて、トロンボーンの軽いアクセントが絶妙に入っていた。連続性はフェンダー・バスによって保たれていた。

彼に手紙を書いたよ。「じつに卓越した演奏でした。あなたたちの演奏は素晴らしく、わたしのところのアンサンブルより優れた部分がありましたよ」 このことがあって、わたしはブタペストに行くことになって、フンガロトン(ハンガリーのレーベル)で彼らは録音をしたんですよ。

BD:さらなる人々があなたの音楽を取り上げて、改変してもいい?

SR:基本的に、楽譜というのは外に出ていくものだよ。これは特別なケースだったけどね。通常、あらゆる改変は、演奏者の解釈によるニュアンスの表現だと思う。オーケストラであっても室内楽であっても、楽譜に解釈を持ち込む。たいていは全体として秩序だったものか、真に深い理解から来るものだ。楽曲への深いアプローチは、作曲家にとって興味を惹かれるものだね。

作曲を教える、教わることの可能性

BD:作曲家というのは訓練可能なものでしょうか?

SR:いい質問だね。バルトークはできない、と言った。おそらく正しい。もちろん彼は、自分が作曲を教えることを拒否する意味で、そう言ったんだと思うけどね。わたしは教えることは控えてきたけど、それはわたしが自分勝手な人間だということ、また教えることにエネルギーを取られたくないからなんだ。

BD:邪魔されたくないと???

SR:面倒というのは実際、想像以上のものだよ。作曲を教えるということは、学生たちの心に、自分自身を投影させる必要がある。非常に根気のいる、難しい仕事だと思う。これをやるには、かなり広範に及ぶ完成された音楽的能力が必要で、その一つ一つを学生の利益のために使わなくちゃいけない。

数は少ないものの、非常に優れた教師はいるね。ヴィンセント・パーシケッティのことがすぐ思い浮かんだよ。もう一人、ホール・オーバートンがいるけど、彼はジャズ・ミュージシャンで、今はもういない。しかし作曲家にとって、教えることが理想的な仕事なのか、わからない。わたしの経験からすると、そうじゃないと言えるし、わたしが大学系の道を歩まなかった理由でもある。厳密に言うならば、音楽を書くために必要なエネルギーは、作曲を教える過程で吸い取られてしまうだろうね。

BD:その答えは教師の側からの回答だと思いますけど、学生の側からはどうなんでしょう。

SR:あー、なるほど、それなら答えはイエスだよ! わたしはダリウス・ミヨーやルチアーノ・ベリオなど著名な作曲家たちに学んできたけど、教師というのは、学生が今置かれている状況に、自分自身を投影する才能をもってる。彼らは、ある場面で、どんな技術情報を提供すべきか、生徒を指導し、やる気を起こさせるためにどんな対応をすべきか、直観的に知ってるように見える。学生はそれによって勉強をつづけることができる。教えることの核心はそこにあると思う。作曲と教えることの両方の才能というのは、稀なものじゃないかな。よく知られた作曲家たち(生きていても死んでいても)の楽譜や演奏、録音から学ぶというのが、基本だと思う。だけど教壇に座って、情報を伝えてるだけの人に、誰もが知るような、いい作曲家はいないんじゃないかな。

スティーブ・ライヒ『テヒリーム』が彼のディスコグラフィのベストかもしれない件

音楽は芸術か娯楽か

BD:音楽を書いているとき、あなたは聴衆のことを考えますか? あるいはある特定の聴き手のことを。

SR:考えるよ、それはわたしだ!(笑) わたしは自分のために書いてる。たしかに、わたしの書いたものが見下されたり、退屈だと思われたり、誰にも興味をもたれなかったら、がっかりするだろうね。愛されたいと思うよ。面白がられるんじゃなく、情熱を込めて愛されるか、激しく嫌われるかしたいね。

新曲に対して言われる言葉で、もっとも残酷なのは、「あー、面白い曲ですね」(両者、笑) 両極のどちらかを求めたい。でもスタジオで曲を書いてるとき、作曲に関わっているときは、どういう聴衆に対して、というのはわからない。何もわからないね。名指しはしないけど、毎月の頒布会のために書く作曲家もいる。

それほど前のことじゃなくて、彼らはウェーベルンのように書いていた。その少しあとには、ジョン・ケージのように書くようになった。そしてわたしが書くようなスタイルで曲を書く人も出てきたかもしれない。それは悲しむべき状況だと思うよ。遅れをとりたくなくて、はやりを追ってるだけという。自分の中に進むべき道がないなら、やっていることの必然性が自分の内にないなら、世の中には報酬のいい仕事は、他にたくさんあるからね。

BD:ではここで、わたしの好きな質問をしますね。音楽は芸術なのか、それとも娯楽なのか。

SR:わたしの見方から言えば、芸術的に優れた音楽は、いつも楽しめるものだと思う。わたしはアルノルト・シェーンベルクを手本とするタイプじゃない。むしろバッハに惹かれるし、ヴィヴァルディにさえね。コーヒーショップに行って、カプチーノを頼むと、店内でブランデンブルク協奏曲が鳴っている。心地いいよね。その場にぴったり合ってるんだ。人と話をしてたり、音楽が鳴ってるのに気づきもしてないかもしれない。聞いていたとしても、注意をはらってるわけじゃないんだけど。

別の文脈でいうと、この曲は西洋文明の最高地点に到達している。それを書いた者は、ヨーロッパやアメリカを含む、この地球にかつて存在した中で、最高の音楽家なわけだ。音楽の耐久性という点で、シンセサイザーで演奏しうる素材、バックグランドミュージックとして流せる素材、古楽器でも現代の楽器でも翻訳可能な素材というのは、音楽の偉大さの究極の証明になると思う。そして娯楽として楽しめるか、イエス、その通り!

モーツァルトへの熱狂は、音楽が楽しめるものだからで、だからといってその価値がおとしめられることはない。粗野で品のない部分、最高に洗練された部分、最も深淵な部分といったすべてのレベルが働きかけてくるわけで、そのすべてが一斉に機能すれば、シリアスで難しいとされる部分だって、ついには高揚感につつまれる。わたしにとっての理想であり、自作がそこに近づくことができれば、成功と言えるんだ。

BD:では自分の曲がエレベーターでかかっていたとして、異論はない?

SR:チャック・ベリーの歌にあるよね、「どんなものを使ったって!」(両者、笑)

アンプで増幅された音の繊細さ

BD:レコーディングについてお聞きします。自分の作品がプラスチックに埋め込まれる気分はいかがなものでしょう?

SR:大歓迎! 今の時代においては作曲家にとって起こり得る、いちばんの重要事項だね。作曲家を集めて聞けば、みんな楽譜が出版されるより、レコーディングされることの方が重要だと言うだろうね。わたしはレコードとともに育った。録音された音で育ったんだ。

ストラビンスキーの『春の祭典』は、ライブで聴くより先にレコードで聴いていた。『ブランデンブルク協奏曲』もライブより先に、レコードで聴いていた。チャーリー・パーカーもマイルス・デイビスもケニー・クラークもライブより先にレコードで聴いた。だから音楽のサウンドに対する感じ方は、レコードで聴いた印象にすごく影響されている。

わたしがアンプで増幅させたコーラスを好きな理由を物語っているかもしれない。小さな声が増幅された音やその繊細さが好きなんだ。ベルカントで大声で歌われるものよりね。

BD:録音された音をコンサートで再現しようとしますか?

SR:そういう傾向はあるね。わたしの音楽歴における好みとも言えるかな。ベルカント唱法のオペラに興味のない者にとって、あるいはマーニ・ニクソン(様々なミュージカル映画で「ゴーストシンガー」として活躍したアメリカの歌手)みたいな人が昔うたっていた歌声(ビブラートのかからない小さな声)をいいと思っているような者にとっては、『砂漠の音楽』の中のコーラスのような音に惹きつけられるんだ。『テヒリーム』もそうだね。歌ってるのは、ムジカ・サクラの人たちやウェーヴェリー・コンソートなど、ニューヨークで古い時代の音楽をやってる人たちだ。こういう人たちをずっと長いこと、音楽で使ってきたんだ。

ヴァン・ハーミスはカリオペ(蒸気やガスを送り込んで鳴らす鍵盤楽器)をやってた人で、わたしのアンサンブルにいた。カリオペのような音をたくさんのパーカッションの中で使おうと思ったら、アンプ増幅が必要になる。ある種の補強設備と見られるかもしれない。わたしが聞きたい音そのものだと思ってる。

レコーディングによって出る音の細部は、パフォーマンスをするときに出したい音と言っていい。わたしの音楽はとても入り組んでいて、レコーディングの際はマルチトラックでやっている。マルチトラックの手法(元はロックンロールのもの)については、ノンサッチ・レコードのピーター・クランシーとずいぶん話したよ。『砂漠の音楽』みたいなオーケストラ曲を録音するには、最高の手法だと気づいたんだな!

あの曲では50個くらいのマイクを使ったね。RCAスタジオA(ナッシュビルにある録音スタジオ)をやっていたポール・グッドマンは、このスタジオでやった最大のセッションだと思うと言ってたね。そのとき116人いたけど、最大というのは人の数じゃなくて、マイクの数でね。音にムラは出なかった。マイクに向かってやるんだ。弦楽器を演奏しているすぐそばで、音の細部を採る。

ある種の音楽、なかでも19世紀の音楽であれば、そのやり方は嫌われる。深みのある、ボワっとした、暗くてエッジがぼかされた音楽がいいと言われるからね。その種の音楽で求められる、音の豊かさだよ。19世紀の音楽にふさわしいだろうね。でもわたしがやってる音楽には合わない。わたしが欲しいのは、自分を取り囲む、大きなアンサンブルの音の細部なんだ。指揮者の位置で聴いているみたいな音だよ。