ユリシーズ・ケイは、アメリカでジャズが誕生した20世紀初頭、その草分け的存在として知られるコルネット奏者キング・オリバーの甥として生まれました。叔父の勧めで、子ども時代にピアノやサクソフォンを習った彼は、以来音楽の虜となります。しかし作曲家となったケイが選んだのはジャズではなく、現代クラシック音楽の世界でした。

インタビュアーは、シカゴのブロードキャスター、ブルース・ダフィー。クラシック音楽専門ラジオ局Classical 97で、1975年から2001年まで、1600人を超える音楽家のインタビューを行ない、1991年に米国作曲家作詞家出版者協会のディームズ・テイラー・ブロードキャスト賞を受賞しています。インタビューの日本語版は、ブルース・ダフィー本人の許可を得て翻訳したものです。

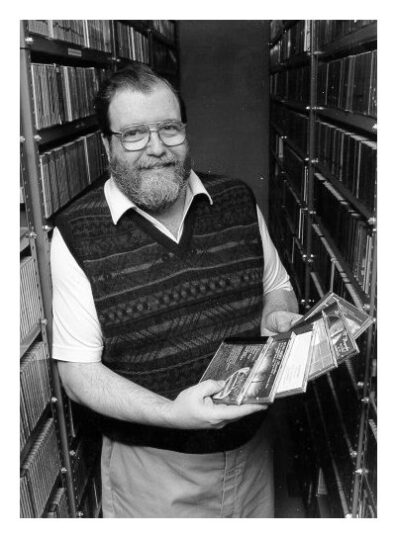

Ulysses Kay, Columbia Digital Library Collections

ユリシーズ・ケイ(Ulysses Kay, 1917~1995年)について:アリゾナ州出身のアフリカ系アメリカ人作曲家。幼少時より音楽や楽器に親しみ、イェール大学ではヒンデミットに、コロンビア大学ではオットー・ルーニングに教えを受けている。1949~1953年、フルブライト、ローマ賞などの奨学金を得てヨーロッパに滞在。帰国後は舞台芸術の構成を行うブロードキャスト・ミュージック社にコンサルタントとして勤務、そのかたわら作曲活動をする。1968年よりニューヨーク市立大学リーマン校の教授となり、退職するまでの20年間そこで教えた。妻のバーバラは市民活動家。

*このインタビューは1985年7月20日、電話により行われたものです。

作曲家への道すじ

ブルース・ダフィー(以下BD):まず何があなたを作曲家として成功させたのかからお聞きします。

ユリシーズ・ケイ(以下UK):素質と献身と努力でしょうか。

BD:生まれながらの能力が発揮されただけ、ではないと。

UK:そこにまずは足を踏み入れることで、人は音楽の能力を発揮します。音楽の中で育ち、それに惹かれ、その仕組や成り立ちを吸収するといったね。何かをするための方法としての言語です。あらゆる試みや芸術の形式やジャンルがそうであるようにです。まずはそれを好きになり、それを自分のものにするということです。

BD:そのどれくらいがひらめきで、どれくらいが技能なんでしょう。

UK:まずはひらめきでしょうか、音楽にその人間が惹かれるといったね。ひらめきか、努力か、技能かということについては、昔から問い続けられていますよね。わたしはこれについて考えたことがないです。わたしはいつも音楽に惹かれ、魅了されてきました。音楽を扱う技術を持つ必要があると言われる前に、もうそうなってました。

BD:そうでしょうね。あなたのような経験豊富で知識のある作曲家がもっている、見識や洞察力に興味があります。作曲家や演奏家は、そういうことをどれくらい聴衆に期待できるんでしょうか。

UK:どんな感覚について?

BD:初演のときに、聴衆がその音楽をどれくらい捉え、理解できるかに対して期待できるんでしょうか。聴衆は初めて聞く音楽をちゃんと受け取れるべきなんでしょうか?

UK:それに答えるのは難しいですね。聴衆は誰なのか。誰に向かって曲を書いているのか。自分のために曲を書き、自分の中のアイディアであれ気持ちであれ、それを自分の伝達手段(わたしの場合音楽ですが)で表現しようとします。これはものを書く人でも絵を描く人でも同じでしょうね。

そしてさっきも言ったように最初の誘発や試みを超えて、音楽がその先の道を進んでいくことを望みます。それによって、音楽が人々に届いて、作品が演奏されることに関心をもつ者が出てきます。そうやって聴衆に作品が届くという感覚があります。

聴衆というのは不定形でしょ(笑)。聴衆というのは巨大な、大きなもので、聴衆が何かを言うのは難しいでしょう、ある意味。わたしはそういう風に聴衆を捉えませんね。わたしはコミュニケーションの問題を考えます。自分の書いた作品がもっている論理についてですね。論理といっても哲学のようなことじゃなくて、人に訴える力とか特質とかですけど。

技術面でいうなら、形式だったり、対比の見せ方だったり、作曲家が曲の中でやっているあらゆる構成に関する問題です。ただこういったことは、聴き手にとってはあまり大事なことではないですね、標題音楽でないかぎり。そうであっても作曲家は、曲のアイディアや作品そのものが、聴き手によく理解されて届くことを望むものなんです。

BD:では作品を書いているとき、あなたはどこかの聴衆のことは考えずに、自分のために作っている、と。

UK:そうです。すると、そこに別の次元が生まれます。その楽曲は誰に向けられているのかというね。依頼作品であるならば、ルイビル・シリーズ*であるとか、映画作品のために書いているとかであれば、人はそれがどんなメディアなのか、どんな市場向けなのかといったことを気にします。でもおそらく、商業的なものに関わらずに、コンサート音楽だけつづけるなら、それはいいことだと思います。

*ルイビル・シリーズ:ユリシーズ・ケイのルイビル・オーケストラ(ケンタッキー州)のための楽曲。ルイビル・オーケストラは1937年に指揮者のロバート・ホイットニーと当時のルイビル市長によって創設され、市民のためのコンサートを幅広く、精力的に行なってきた。

振付家との出会い

BD:『Six Dances for String Orchestra』について訊かせてください。あれはどうやってできたのか、どういう曲なのか。

UK:CBSラジオにプロデューサーの友だちがいて、当時、局は生演奏するスタジオ・オーケストラをもってました。1950年代半ばのことです。「弦楽セレナーデ」という番組があって、20人編成のオーケストラで、日曜日の午後に生演奏していました。プロデューサーの友だちが「この番組に何か書いたらどうだ?」と言いましたが、こっちは考えたこともなかったです。

すると彼が「もし書いてくれたら、アルフレッド・アントニーニ*が指揮をするよ」って。それでわたしは舞曲を二つ書いたんです。日曜の午後の軽音楽の番組だったので、舞曲がいいんじゃないかと思ったわけです。彼らはオーケストラにスコアを渡し、この2曲を放送しました。わたしはスタジオに呼ばれて、演奏前にインタビューされたと思います。

*アルフレッド・アントニーニ:イタリア系アメリカ人の指揮者、作曲家。1901〜1983年。

そのあともう2曲書いて、6ヶ月後にまた演奏されました。4曲というのは短いと感じて、もう2曲書き足しました。これは演奏されなかったか、わたしが知らないだけか。面白いのはひとたび人手に渡ると、曲はもうこちらの管理下にはないということですね。何年かして、この中の2曲がロンドンで録音されました。ロンドン・レコードから『Round Dance and Polka』のタイトルで出ました。わたしはこのレコーディングに一切関わってないです。それからずっと後になって、1970年代の初めくらいだったか、ポール・フリーマン*が6曲すべてを録音しました。

*ポール・フリーマン:アメリカの指揮者。1936〜2015年。

BD:それは正式な依頼だったのか、それとも「ちょっと書いてくれないか、演奏するから」みたいなことだったのか。

UK:後のほうじゃないかな。(両者、笑) わたしはフェローシップで外に出ていて、ちょうどニューヨークに戻ってきたところでした。ローマ賞を得て、3年間海外にいました。だからアメリカに戻って調子を整える時期だったんですね。楽譜になって放送されることに価値がありました、もちろん。ときに知り合いが「書いてくれたら、演奏するよ」と言ってきたりしますが、それが放送されることはあまりありません。また楽譜が大事にされることもね。たまたま1983年の1月か2月に、ヒューストン・バレエ団がこの『Six Dances』全曲ををつかって、バレエを上演しました。

*ローマ賞:17世紀に創設された芸術を学ぶ学生のためのフランス国家による奨学金制度。受賞者は3年から5年、ローマに滞在して学ぶことができた。ラヴェルが5回応募して最後まで第1等を取れなかったことは有名。

BD:舞台は見たんでしょうか?

UK:妻といっしょにヒューストンに招かれましたが、若い振付家が生き生きとした素晴らしい作品に仕立てていて、非常に良い出来でしたよ。輝かしい若い集団で、非常によいオーケストラを抱えていましたね。

BD:そうなることを自分自身で考えたことはあったんでしょうか。その曲が踊られるといった。

UK:まったく考えてもみなかったことですよ! 振付家が中の1曲を聞いたそうで(ワルツではないかと思います)、ヒューストンで録音されてラジオ放送されたものです。バレエ団にはダンサーで振り付けもする若い振付家が3人いて、この中の一人が振り付けをしました。彼はレコードを手に入れ、それを何度も聴いて、そうやって振り付けたわけです。

オペラを書く大変さ

BD:ではオペラの話にいきましょう。あなたは四つの作品を書いてますが、三つの短いオペラと一晩ものの長いオペラと呼んでいますよね。

UK:はい。

BD:まず一晩ものの『Jubilee(祝祭)』ですが、これはアメリカ建国200年記念祭のための依頼作品でした。この機会に書くことはあなたにとってよいことでしたか。

UK:それはそうです! プロジェクトの内容やテーマ、制作環境に価値があるとか、興味がもてるということであれば、機会を捉えて曲を書くのはいいことです。厳しかったのは締め切りでした。

BD:200年記念祭は待ってはくれないですからね!

UK:確かに、そのとおり!

BD:(笑)締め切りに間に合いましたか?

UK:ええ、間に合いましたよ。でもわたしの妻は、それを書いていた2年半の間、わたしとめったに顔を合わせなかったと言ってますよ。

ケイ夫人:(電話の背後で)それだけの価値はあったわね! 待っている価値はありましたよ!(全員、笑)

BD:奥さんがそうやって支援してることは大事なことですね! シンフォニーやコンチェルトの依頼では起きないことで、オペラを書いていて出てくる問題はどんなことでしたか。

UK:音符が多いことです。

BD:そんなに多い?

UK:多いどころじゃないです。ひどい多さですよ! そのときまでに一幕もののオペラを三つ書いてました。そのうちの二つはステージを見ています。一つはアーバナ市(イリノイ州)で、素晴らしい地元のオペラ集団によって上演されました。『カピトリウム・ヴィーナス』という題で、マーク・トウェインの小説をベースにしています。

『The Boor(熊)』は最初の作品で、これは見たことがないですけど、オーケストラと二人の歌手によるコンサート版は見ました。なので依頼されたとき、怖気づくことはなかったです。それなりの経験があると感じたので、『Jubilee(祝祭)』に着手しました。しかしそこには(シンフォニーを書くことと比べて)、作曲家に負担のかかるたくさんの側面があって、テキストを扱わねばならないので、ステージ上で起きるタイミングの問題、セクションごとの関係性など大変でした。それを噛み砕くのは非常に困難で、ただただ入り組んで複雑でした。

どんな創作も難しいものですが、わたしを没頭させ、多くの時間を使わせ、ほぼ計算不可能と思わされたことの一つは、性格描写でした。わたしの考えでは、登場する人物にはそれぞれ、その特徴を表す音楽が必要です。だから機械的にはできません。フィリップ・グラスの『Satyagraha』をみてください。2、3日前にラジオで聞いたんです。彼は弦楽器による豊かな響きのオスティナートで始めて、その間は、律動的で、とても心動かされ、また面白くもありました。その持続はとてもいい感じで、するとそこにどこの言語とも知れない言葉による声が降ってきたんです。音楽は行き場を失いました。

BD:意味のわからない。

UK:そうです。

BD:でも彼の音楽はすべてそうですね。

UK:理解する上で、ある部分とそのあとの部分の違いが聞き取れなかったわけです。登場人物が、そこで起きていることに対して、何を歌っているのかということがね。

BD:それであなたは、その先の展開が感じられなかったと。

UK:そうです。彼の音楽に対してあれこれ言う立ち場にはないですが、そこで何が起きているか表さなければならないとすれば、登場人物の歌を通してそれをわからせるために、正しい方法を見つける必要があるということです。

BD:あなたの考えでは、オペラはテレビに合うでしょうか。

UK:どうでしょう。わたし自身はたくさん楽しんできました。オペラという言葉を使っていますが、そこには二つのメディアの違いがあります。劇場でやるもの、それが一つ。みんなが昔から知っているオペラですね。それに対してテレビで見るオペラは、枠組のない、あるいは違った枠組のものです。あなたの質問の答えとしては、ある作品はテレビに合ってますが、合わないものもあります。

先々シーズンにワーグナーのオペラを見ていたとき、作品は静的だったのに、カメラはずっと動いていたことが気になりました。まずロングショットで見るわけですが、それから歌手のすぐ近くにぐっと寄ってきます。舞台を捉えるという意味で、実際とは違うように見えました。ブリテンの『Turn of the Screw』なら素晴らしくなるんじゃないか、と考えていたせいかもしれません。それは劇場で2回見ました。一つはとても質素な舞台で、もう一つは凝った作りでした。テレビでも素晴らしいんじゃないでしょうか。メノッティ*もうまくはまるでしょうね。でも大きな出し物になると、あまりうまくはいかないものです。

*メノッティ:ジャン=カルロ・メノッティ。イタリア出身のアメリカ人オペラ作曲家、台本作家。1911〜2007年。

BD:では新たな上演の仕方をカメラのために考えた方がいい?

UK:はい、そうです。

BD:今日、こうしてお付き合いいただいて感謝していますし、またあなたの音楽のすべてにお礼を言いたい気持ちです。あなたはたくさんの人々に大きな刺激を与えてきました。若手の作曲家や演奏家、さらにはあなたの音楽を楽しんでいる聴衆ですね。

UK:インタビューしていただいて、わたしも感謝してます。どうもありがとう。

記事提供元:Web Press 葉っぱの坑夫