ピアノをはじめとする楽器の演奏に挑戦する際、多くの方にとってハードルとなるのが「楽譜を読むこと」でしょう。

しかし、複雑そうに見える楽譜でも、五線に書かれた音符の読み方からゆっくり理解していけば、それほど難解なものではありません。

そこで本記事では、「楽譜を読むのは難しい」というイメージを払拭するべく、以下の項目について詳しくお伝えしていきます。

- 音名

- 音符と休符

- 重要な音楽記号

- 調性や音程

自分で譜読みができれば演奏できる曲の幅も広がり、音楽をもっと楽しめるのでぜひ覚えてみてくださいね。

案内人

- 古川友理名古屋芸術大学卒業。

4歳よりピアノを始め、伊藤京子、深谷直仁、奥村真の各氏に師事。

地元愛知県三河地方を中心に器楽、声楽、合唱伴奏者として活動する傍ら、島村楽器音楽教室等でピアノ講師として勤める。

目次

音名

まずは、譜読み(楽譜を読むこと)の基本中の基本、音符の読み方から覚えていきましょう。

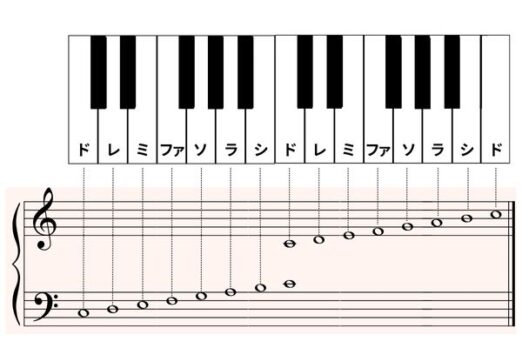

音符とは、たま(符頭)ぼう(符幹)、はた(符尾)などで構成された記号のこと。5本の線が引かれた「五線譜」上に書いてある音符の位置は音名と音の高さを、音符の種類(たまの白黒・はたの有無 など)は音の長さを表します。

音符の名前

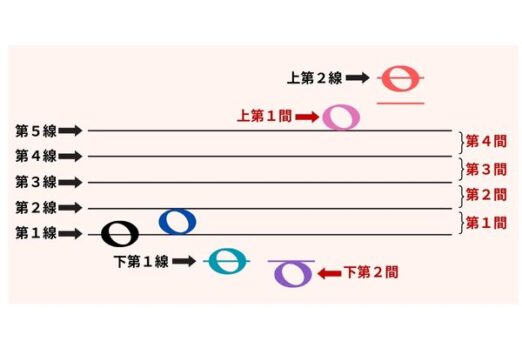

音符は五線譜上に並べられます。五線は下から第1線、第2線、第3線、第4線、第5線、線と線の間は第1間、第2間、第3間、第4間。線がたまの中央にくるように記される音符を「間(かん)の音」、線と線の間に記される音を「線(せん)の音」と呼びます。五線に収まらない音は、短い横線「加線」を使って表します。

▼音名の並び順▼

|

イタリア語 |

do (ド) |

re (レ) |

mi (ミ) |

fa (ファ) |

sol |

la (ラ) |

si (シ) |

|

日本語 |

ハ |

二 |

ホ |

へ |

ト |

イ |

ロ |

|

英語 |

C |

D |

E |

F |

G |

A |

B |

ちなみに、音名として最もポピュラーな「ドレミファソラシド」はイタリア語表記です。日本語では「ハニホヘトイロハ」となり、主に調性(その曲で使われる音階・キー)を表す際に用いられます。英語表記はコード(和音)を表すときに使われるため、弾き語りやジャズの演奏に興味のある方は覚えておくとよいでしょう。

五線譜の見方【ト音記号とヘ音記号で違う!】

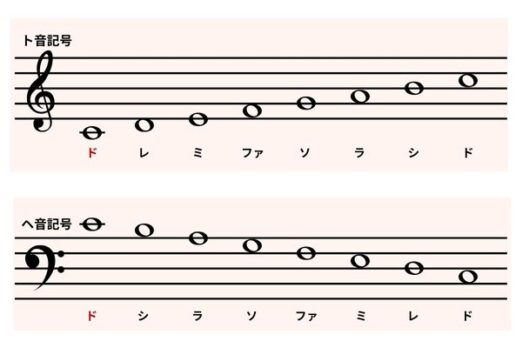

音名は、五線譜の最初に書かれた「音部記号」で決まります。音部記号でまず押さえておきたいのは「ト音記号」と「ヘ音記号」の2つ。

- ト音記号(高音部記号)→主に高音域を示す際に用いられる音部記号

- ヘ音記号(低音部記号)→主に低音域を示す際に用いられる音部記号

ザックリと、ピアノの鍵盤の中央から右側がト音記号を使ったト音譜表(高音部譜表)、左側がヘ音記号を用いたヘ音譜表(低音部譜表)とイメージしていただけるとわかりやすいでしょう。

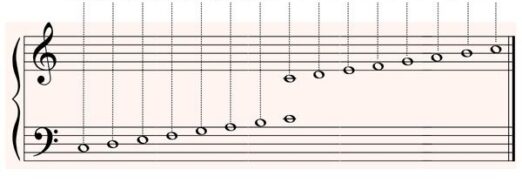

ピアノのような音域(音の高低の幅)が広い楽器の楽譜には、ト音譜表とヘ音譜表がペアになった「大譜表」が使われるのが一般的。ここで注意したいのが「ト音記号とヘ音記号では音の読み方が異なる」という点です。

ト音譜表では、下第1線(第1線の下に引いた加線)上の音が「ド」となり、第1線にぶら下がる音が「レ」、次いで第1線上の音が「ミ」と続いていきます。一方ヘ音譜表では、上第1線(第5線の上に引いた加線)上の音が「ド」となり、第5線の上に乗った音が「シ」、第5線上の音が「ラ」と続きます。

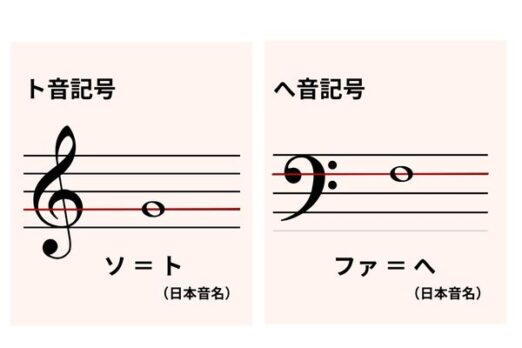

そもそも、ト音記号とヘ音記号の「ト」と「へ」は日本語で「ソ」と「ファ」のこと。それぞれの記号の書き始めがソとファになり、そこを基準に他の音の位置が定められています。

音符と鍵盤の関係

ト音譜表の「下第1線のド」、ヘ音譜表の「上第1線のド」はいずれも、ピアノの鍵盤のもっとも中心に近い場所にある「中央ド」を表します。

音名の読み方を覚える方法は、主に3つあります。詳しくは本記事の最後「楽譜の読み方をマスターするコツ」をご覧ください。

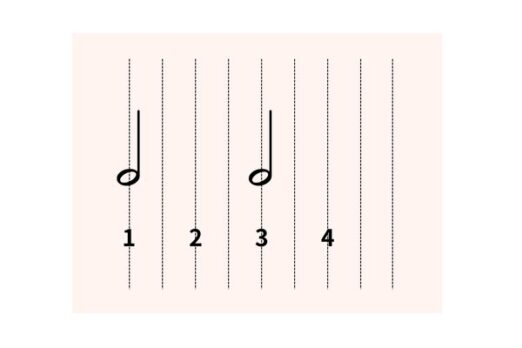

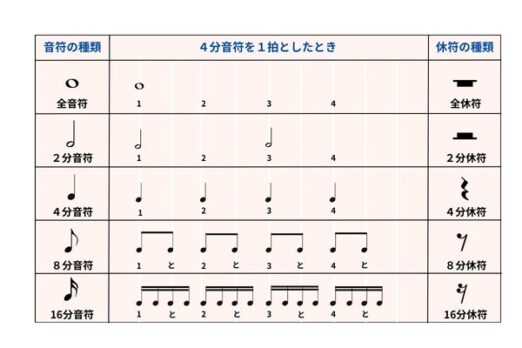

音符や休符の長さ

音符と休符の長さは、リズムを作る重要な要素。伸ばす長さと休む長さが共通している音符と休符の一部には、名称にも共通部分があるため、一緒に覚えていくのがおすすめです。

|

音符 |

長さ |

休符 |

|

全音符 |

4拍 ※拍数に限らず1小節休みを 意味する場合もある |

全休符 |

|

2分音符 |

2拍 |

2分休符 |

|

4分音符 |

1拍 |

4分休符 |

|

8分音符 |

0.5拍 |

8分休符 |

|

16分音符 |

0.25拍 |

16分休符 |

8分音符や16分音符、さらに細かい32音符などのはた付きの音符は、以下のように1拍分、あるいは曲の拍子に合った単位でまとめて記譜するのが一般的です。

さらに、付点と呼ばれる小さな点を付けることで、もとの音符・休符の半分を足した長さを表すこともできます。

重要な音楽記号

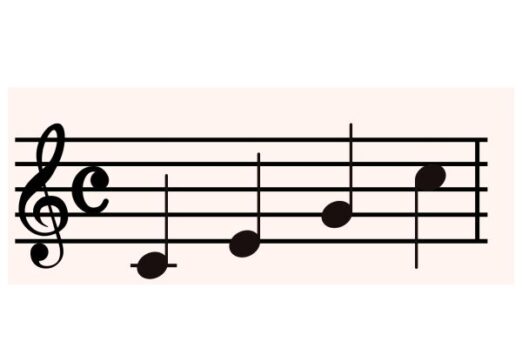

拍子記号【音楽の鼓動「拍」を刻む大切な要素】

拍子記号とは、曲頭の音部記号の横に書かれた分数の記号のこと。分母は基準となる音符の種類、分子は基準の音符が1小節に含まれる数を表します。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

拍の取り方の例 |

|

|

4分の4拍子 |

1小節の中に4分音符が 4つ入る |

「1-2-3-4,1-2-3-4」 |

|

|

4分の3拍子 |

1小節の中に4分音符が 2つ入る |

「1-2-3,1-2-3」 |

|

|

4分の2拍子 |

1小節の中に4分音符が 2つ入る |

「1-2,1-2」 |

|

|

8分の6拍子 |

1小節の中に8分音符が 6つ入る |

「1-2-3,4-5-6」 または 「1-2-3,2-2-3」 |

曲にあわせて手を縦に「1、2」と振ったり、三角形を描くように「1、2、3」と振ったりする指揮者の動きは、まさにこの拍子記号が示す曲の拍子を表しています。5拍子や途中で拍子が変わる変拍子などの複雑な種類もありますが、まずは上記の基本の拍子を覚えておきましょう。

臨時記号【フラットやシャープ】

臨時記号とは、音符の左横に添えられた「♭・♯・♮」のこと。これらは変化記号とも呼ばれ、その音の高さを変化させる、あるいはもとに戻す際に用いられます。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

|

|

フラット |

半音低くする |

|

|

シャープ |

半音高くする |

|

|

ナチュラル |

もとの高さに戻す |

半音とは、ピアノの鍵盤でいうその音からもっとも近い隣り合う音のこと。黒鍵を間に挟まないミとファ、シとドの場合は白鍵同士が半音、その他は隣の黒鍵が半音となります。

アーティキュレーション記号

アーティキュレーション記号とは、具体的な奏法を示してくれる記号のことです。表情豊かな演奏や細部のニュアンス付けに欠かせません。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

|

|

スタッカート |

音と音の間を切って演奏する |

|

|

テヌート |

その音の長さを充分に保つ |

|

|

アクセント |

その音を強調する |

|

|

スラー |

高さの異なる2つ以上の音をなめらかに演奏する |

|

legato |

レガート |

なめらかに演奏する |

|

marcato |

マルカート |

1音1音はっきりと演奏する |

強弱記号

音の大きさを表す主な強弱記号は、以下のとおりです。

また、強弱の変化を表す以下の記号もあわせて覚えておきましょう。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

|

crescendo(cresc.) |

クレッシェンド |

次第に強く |

|

decrescendo(decresc.) diminuendo(dim.) |

デクレッシェンド |

次第に弱く |

速度記号

速度記号とは、その曲の速さ(テンポ)を示す記号のこと。一部の記号には速度だけではなく、ニュアンスの指示も含まれています。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

|

Largo |

ラルゴ |

幅広くゆったりと |

|

Lento |

レント |

遅く |

|

Adagio |

アダージョ |

ゆったりとくつろぐように |

|

Andante |

アンダンテ |

歩くような速さで |

|

Moderato |

モデラート |

中くらいの速さで |

|

Allegretto |

アレグレット |

やや速く |

|

Allegro |

アレグロ |

速く |

|

Vivace |

ヴィヴァーチェ |

生き生きと速く |

|

Presto |

プレスト |

非常に速く |

速度は「♩=60」のように音符と数字で記譜されることもあります。この場合は「1分間に♩を60回打つ速さ」を表しており、数字が大きくなるほどテンポが速くなります。

発想記号

発想記号とは、曲の性格や表情を示す曲想や奏法に関する記号のこと。曲の雰囲気を表すキーワードといってもよいでしょう。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

|

agitato |

アジタート |

激しく、苛立って |

|

brillante |

ブリランテ |

輝かしく、華やかに |

|

cantabile |

カンタービレ |

歌うように |

|

dolce |

ドルチェ |

柔らかく、愛らしく |

|

espressivo |

エスプレッシーヴォ |

表情豊かに |

|

leggiero |

レッジェーロ |

軽やかに |

|

scherzando |

スケルツァンド |

戯れるように |

反復記号

反復記号は、曲全体、あるいは一部を繰り返す際に用いられる記号です。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

|

|

リピート |

直前のリピート あるいは 曲頭に戻る |

|

|

1(番)かっこ |

1 かっこは1回目のみ演奏し、 反復後、1かっこ内を演奏せず 2かっこに飛ぶ |

|

|

ダ・カーポ |

最初から(曲頭に戻る) |

|

|

ダル・セーニョ |

セーニョ |

|

|

フィーネ |

D.C.またはD.S.で反復したあと、 ここで終わる |

|

|

トゥ・コーダ |

コーダ |

その他の記号

その他、楽譜でよく見かける記号をまとめて確認しましょう。

|

記号 |

読み方 |

意味 |

|

|

ペダルマーク |

ペダルをふむ/はなす |

|

|

フェルマータ |

音を長く伸ばす(停止する) |

|

una corda |

ウナ コルダ |

弱音ペダルを使用して |

|

tre corde |

トレ・コルデ |

弱音ペダルを使用しないで |

|

|

アルペジオ |

分散和音のように下から(上から)演奏する |

|

|

トリル |

その音と2度上または下の音と交互に速く演奏する |

|

|

モルデント |

いったん2度下の音を弾いて戻る |

|

|

プラルトリラー (プラルラー) |

いったん2度上の音を弾いて戻る |

|

|

ターン |

2度上の音あるいはその音を弾いてから 2度上の音を弾き、2度下まで降りて戻る |

調性や音程

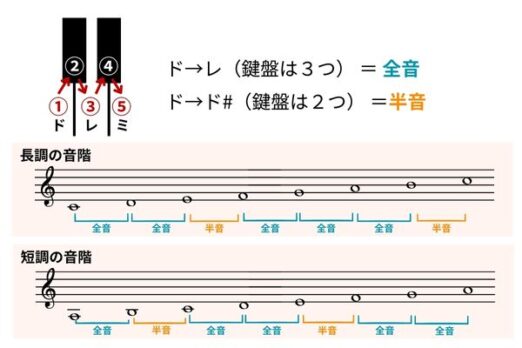

調性とは、その曲で使われている音階(一定の規則に従って順に並べられた7つの音)の種類のこと。「明るいor暗い」「うれしいor悲しい」といった音楽の雰囲気は、その曲の調性によって決まるといっても過言ではありません。

そして、各調の音階はそれぞれ主音(音階の最初の音)から一定の規則性をもって並べらており、この規則性は隣り合う音の幅「音程」によって作られます。

これらを把握することで、音符や記号の理解だけではつかめない「音楽の雰囲気」や「より細かなニュアンス」を表現できるようになります。

調号【音楽の雰囲気を決める】

調性とは、いわゆる「キー」のこと。曲全体の音域や雰囲気を決める重要な要素です。調性には、主に明るい印象の曲で使われる「長調」と、暗い印象の曲に使われる「短調」があり、各調の主音(日本音名)をとって「〇長調」「〇短調」と呼ばれます。

調性は♭系と♯系に分けられ、楽譜上ではト音記号とヘ音記号の横に書かれた「調号」で示されます。調号と長短それぞれの調名は、以下のとおりです。

【♭系】

|

|

長調 |

短調 |

|

|

ハ長調 |

イ短調 |

|

|

ヘ長調 |

二短調 |

|

|

変ロ長調 |

ト短調 |

|

|

変ホ長調 |

ハ短調 |

|

|

変イ長調 |

ヘ短調 |

|

|

変二長調 |

変ロ短調 |

|

|

変ト長調 |

変ホ短調 |

|

|

変ハ長調 |

変イ短調 |

調号の♭は「シ-ミ-ラ-レ-ソ-ド-ファ」の順に増え、主音に♭が付く場合は、日本語で♭を意味する「変(へん)」が付けられます。

【♯系】

|

|

長調 |

短調 |

|

|

ハ長調 |

イ短調 |

|

|

ト長調 |

ホ短調 |

|

|

ニ長調 |

ロ短調 |

|

|

イ長調 |

嬰ヘ短調 |

|

|

ホ長調 |

嬰ハ短調 |

|

|

ロ長調 |

嬰ト短調 |

|

|

嬰ヘ長調 |

嬰二短調 |

|

|

嬰ハ長調 |

嬰イ短調 |

調号の♯は「ファ-ド-ソ-レ-ラ-ミ-シ」の順に増え、主音に♯が付く場合は、日本語で♯を意味する「嬰(えい)」が付けられます。

各調号に対して、長調と短調があり、この2調の関係を「平行調(並行調)」と呼びます。各長調の平行調にあたる短調の主音は、いずれも長調の主音の短3度下の音。ここで、「度」という単位で表される「音程」についても理解しておきましょう。

音程

音程とは2音間の音の幅、距離のこと。同音は1度(例:ド-ド)、隣同士は2度(例:ド-レ)、1音挟むと3度(例ド-ミ)など、「〇度」と表します。

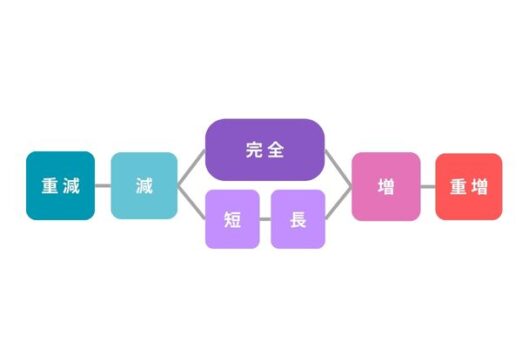

さらに音程は、2音の間に含まれる半音の数によって「完全系」「長短系」の2つに大きく分けられます。

半音とは、ピアノの鍵盤で見た際に隣り合う白鍵と黒鍵の関係のこと。黒鍵を挟んで隣り合う白鍵と白鍵の関係は「全音」と呼ばれ、ミ-ファ、シ-ドの間には黒鍵がないため、この2箇所のみ白鍵同士で半音となります。

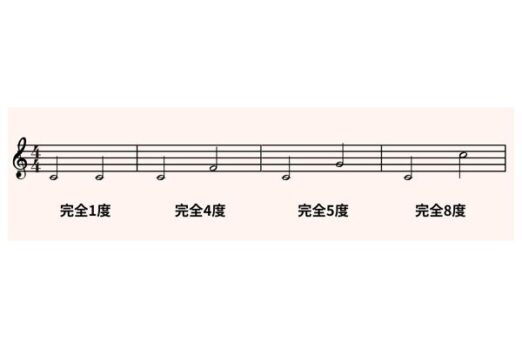

【完全系】1度/4度/5度/8度

同音は完全1度、1オクターブ上の同じ音名の音との音程は完全8度。完全4度、5度には、ミ-ファ、シ-ドの白鍵同士の半音が1つ含まれます。

ファ-シのように半音を含まない4度は増4度、シ-ファのように半音を2つ含む場合は減5度と表します。

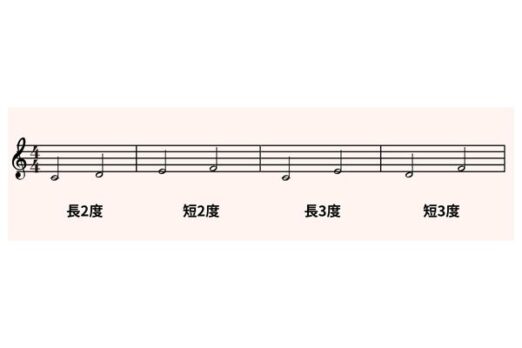

【長短系】2度/3度/6度/7度

ミ-ファ、シ-ドの白鍵同士の半音を含まない2度、3度は長2度、長3度。半音を含む場合は短2度、短3度となります。

平行調の主音は短3度、つまり半音を1つ含む3度分離れているため、長調の主音がわかれば、その短3度下の音を見つけることで同じ調号の短調を把握できます。

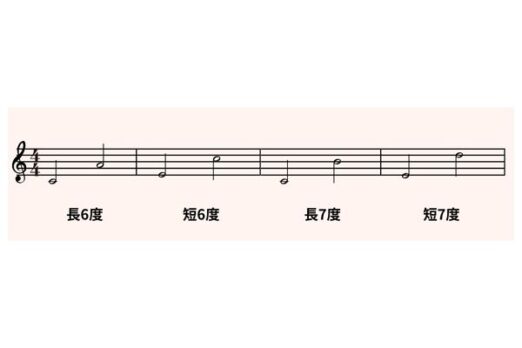

6度、7度になると、必ず1つ半音が含まれます。半音を1つ含む場合は長6度、長7度、半音を2つ含む場合は短6度、短7度と覚えておきましょう。

もちろん、白鍵同士以外の音程を表すことも可能です。

たとえば、ド-ミ♭のような音程の場合は、白鍵同士の幅から半音1つ分狭くなるため短3度、ド♯-ミ♭のようにさらに半音1つ分狭くなると、減3度と呼び方が変わります。

逆に、レ-ファ♯のように半音1つ分広くなると短→長へ、さらにレ♭-ファ♯と広がると長→増へと変化します。

半音の増減による呼び方の変化も、あわせて覚えておくとよいでしょう。

音階の種類

長調・短調の音階は、それぞれ「長音階」「短音階」と呼ばれます。音階の種類は「明るい」「暗い」といった響きの印象だけでなく、音程の規則性によって見分けられます。

長調の音程の並びは「全音-全音-全音-半音-全音-全音-半音」

短調の音程の並びは「全音-半音-全音-全音-半音-全音-全音」

この規則性は、すべての調に共通するものです。

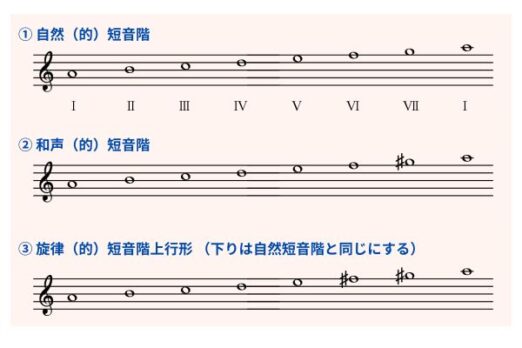

短音階は、さらに3つの種類に分類できます。

「自然短音階」はもとの音階の構成音のまま。「和声短音階」は音階の第7音が半音高くなります。旋律短音階は、上行形で第6音、第7音が半音高くなり、下行形は自然短音階に戻ります。

例外はありますが、和声短音階は主に和音や左手の伴奏に用いられる音階、旋律短音階は主にメロディラインに用いられる音階と理解しておくとよいでしょう。

短音階が使われる場合、第6音、第7音が臨時記号(曲の途中で音符の左側に記譜される♭・♯・♮)で変化する可能性が高くなります。そのため、楽譜上の臨時記号の付き方で、演奏せずとも「短調の曲」と把握できるケースもあります。

楽譜の読み方をマスターするコツ

楽譜の読み方をマスターするためには、とにかく楽譜に目を向ける時間を増やすことが大切です。

楽譜、特に音符を読む練習として効果的な方法を3つご紹介します。

- ト音譜表、ヘ音譜表ともに「中央ド」から順に数えながら読んでいく

- ト音譜表は「中央ド」から、ヘ音譜表は第2間の「低いド」から順に数えながら読んでいく

- 線の音と間の音を分けて、呪文のように覚えていく

1と2はオーソドックスな方法ですが、意外に頭に入りやすいのが3の方法。たとえばト音譜表であれば、線の音を下から「ドミソシレファラ」、間の音を「レファラドミソシ」と呪文のように覚えます。すると線・間と順に数える手間が省け、パッと見て音名を判断しやすくなるのです。

また、譜読みの練習ができるアプリを利用するのも、おすすめの練習法の一つ。ガイドに沿って演奏できたり、わかりやすいレッスン動画を観ながら一緒に弾けたりもするため、モチベーションも保ちやすく、飽きずに譜読みをマスターできるでしょう。

さいごに

楽譜にはさまざまなルールがありますが、すべて理解しないと演奏できない、ということはまったくありません!

まずは、基礎となる『ト音譜表』と『ヘ音譜表』の読み方をマスターし、記号や調性、音程などは、挑戦する曲の中で必要になった際に少しずつ理解を深めていきましょう。